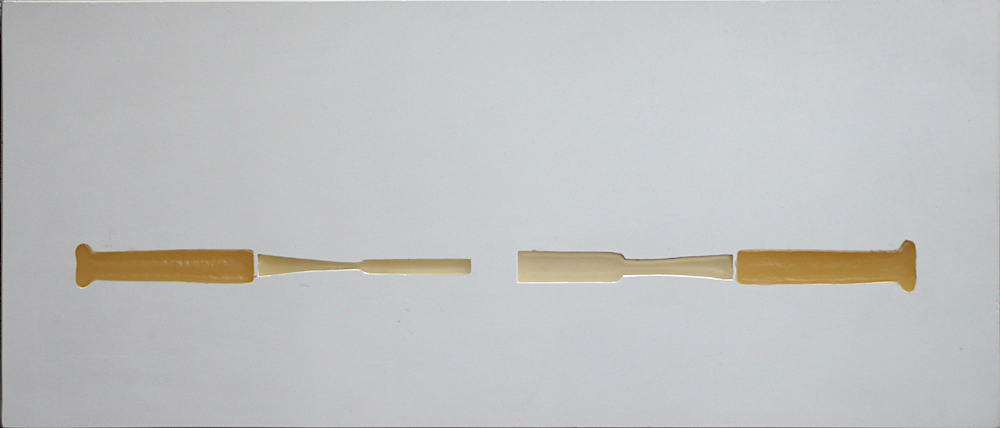

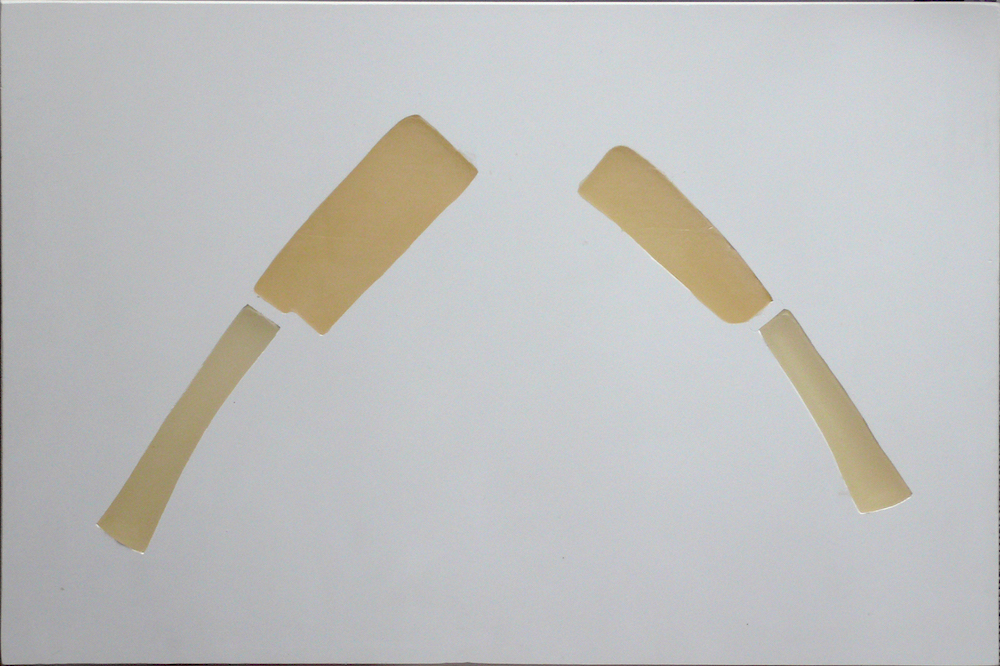

GIPSPLATTEN / PLASTER PLATES, 1992 Linz / Tokyo

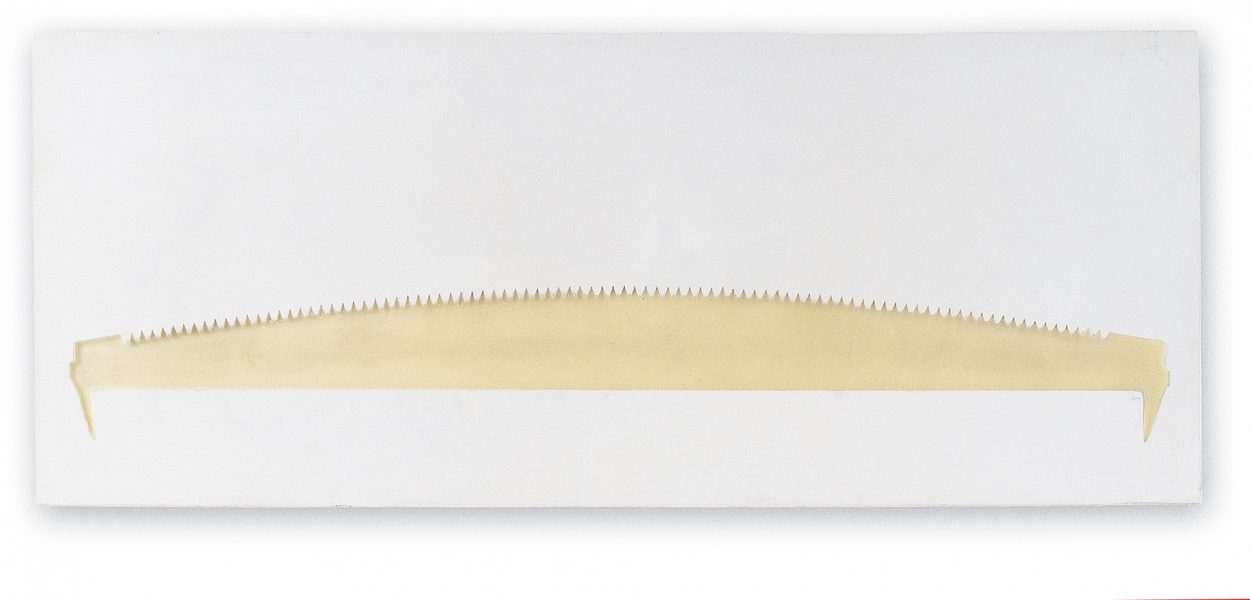

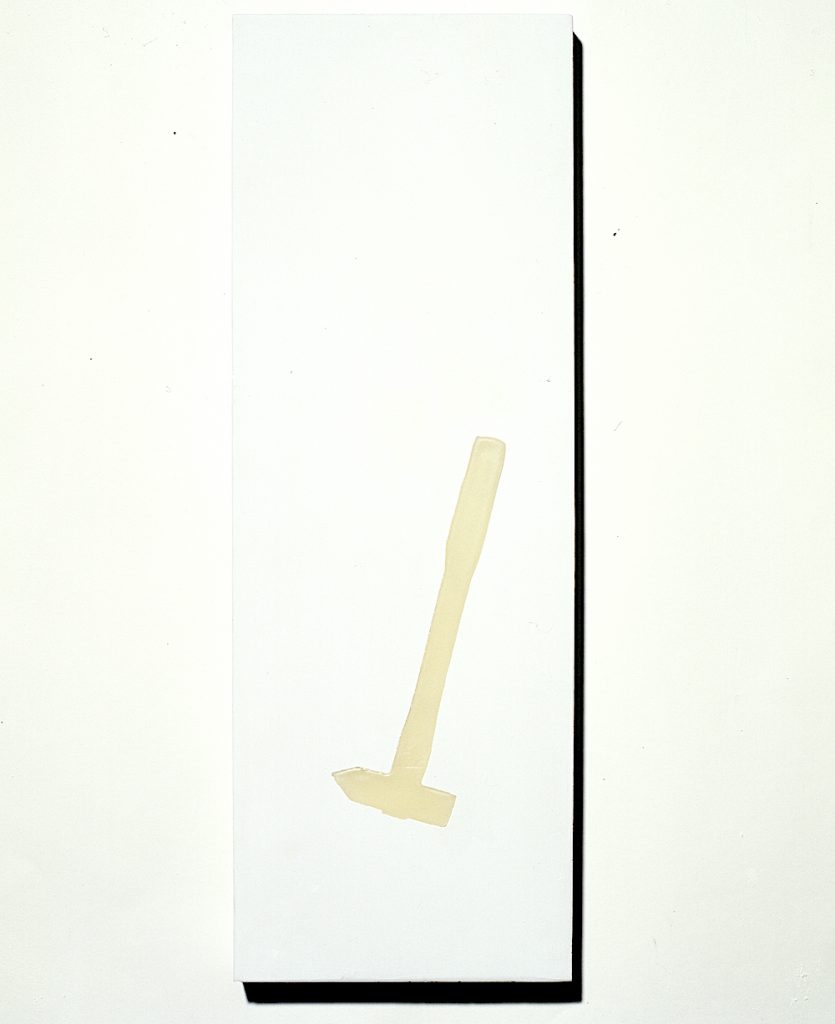

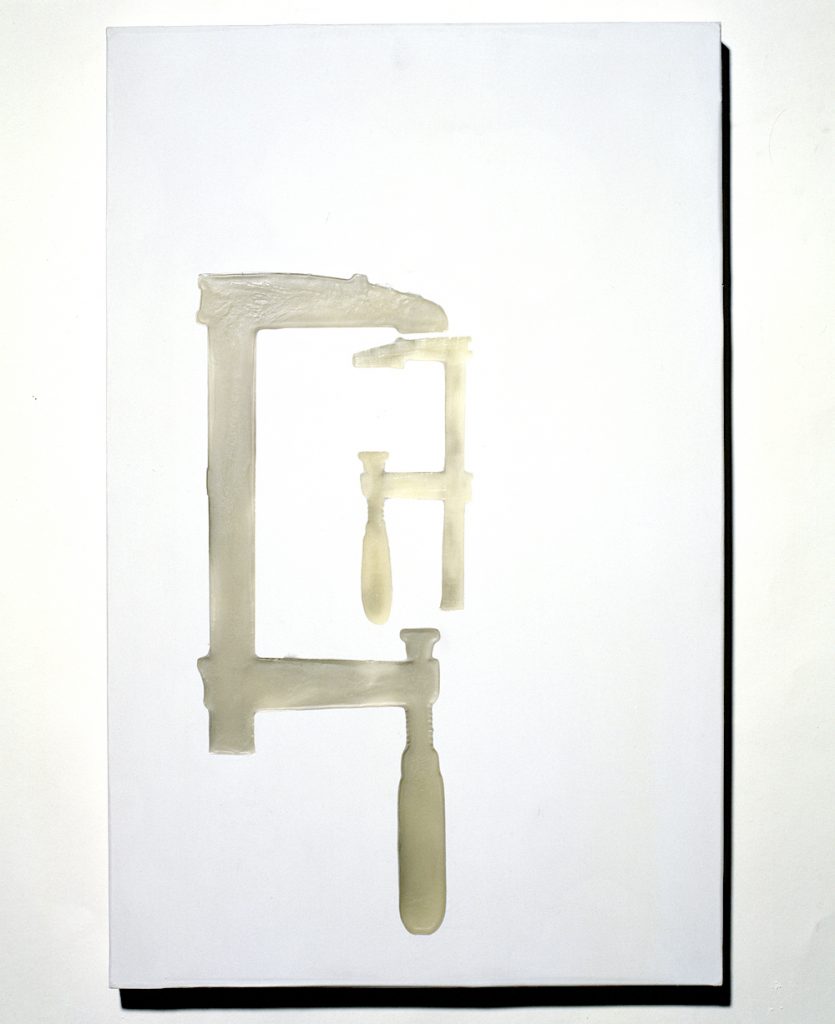

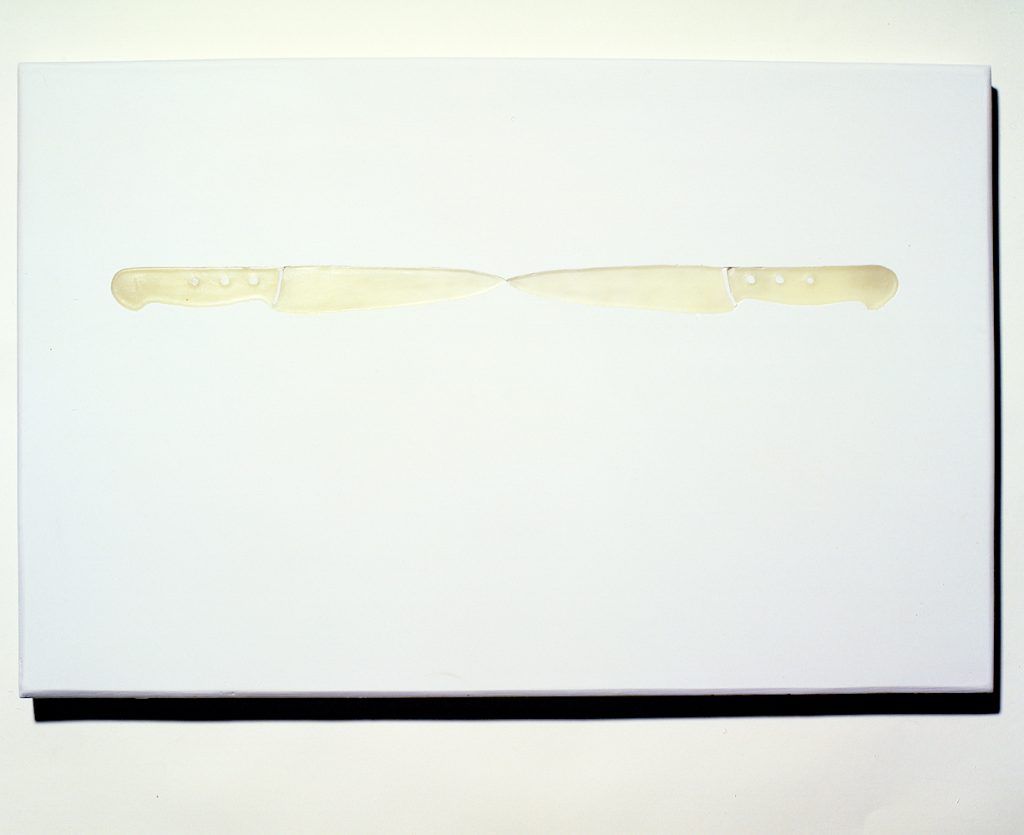

This was the next step in my work with plaster and wax after doing the Stucco Lustro plates for the Palais Wittgenstein and one step before the piece SCHUHWERK. Alabaster plaster-plates in different dimensions were produced – about 5 cm deep. Tools where laid on top of them and carved out of the plaster. Those were filled with beeswax which represents the permanent transformability of society, whereas the plaster stands for the fragility of nature. Clean, white, innocent, seemingly unchangeable. If you drop a piece of plaster it breaks into a thousand pieces. The tool made out of wax breaks too but it can be melted and transformed over and over again. See interview in English and German below. Pics you see are only a proportion of all the plaster plates made.

Tools, Linz, 9/1997 Discussion with Otto Neumaier – Professor for Philosophy at the University of Salzburg

O.N.: In your work, gadgets used by people play a major role. Can one say that these articles stand for humans who use them or would that be all too simplified?

E.H.: Utensils have always interested me ‘cause of their purity. That applies even more for tools, which I am very interested in as well, ‘cause of their downright functional value. For example, while a spoon that I depict in a drawing is constantly changed by designers throughout the centuries because it has to meet particular fashion trends, a hammer never changes simply because of its absolute functional value. Of course, these days there are electric hammers and the like, but when we hit a nail into the wall, we’ll always use a hammer.

O.N.: What do you mean by “Purity”? Tools are not in so far not pure as they are there to be used by someone.

E.H.: What mainly fascinates me about tools and other utensils is the fact that these things surround us daily, but we pay only very little attention to them ‘cause they are part of our lives from the beginning. A glass or a spoon can be extraordinary beautiful in their simplicity. I ‘d like to focus and refer to very lapidary things, so that one gives them more attention.

O.N.: If so the gadgets you depict do have a very human aspect, because you refer to utensils, to tools, to things which play a role in our lives, but do not actually enjoy earning our attention.

E.H.: That’s right, but that is not the only aspect that interests me – I am dealing with the culture that stands behind the use of particular tools and other utensils. In one of my pieces, I compare a Western with an Eastern saw. It fascinated me to observe that saws in Japan function according to an opposite principle as those used by us in the West. The teeth of these saws are arranged in reverse. In the West we have to push in order to obtain the cut but when we pull back nothing happens. With Japanese saws it is the other way round: Pulling causes the cut – nothing happens when you push. An entire philosophy lies hidden in this difference for me.

O.N.: You mean that the way of sawing basically reveals a different view of life?

E.H.: Each and every gadget reflects an immanent philosophy for the respective culture it is taken from. Take for example, chopsticks. In the Eastern culture, no knife may be placed on the table because it would be considered an act of aggression. However, if I draw culture comparisons, I never underlay a value. I would never want to juxtapose one culture on another and claim that one would have a better solution than the other. What interests me much more is the apparent connection between mentality and language. For instance, it seems to me as if German-speakers were much more political than Japanese. There might be a historical explanation for this among many others. The fact is that there is far more intensive discourse in the German-speaking world, and people there are generally more involved with politics.

O.N.: So are you saying with that that there is less discourse in Japan? People over there certainly talk to one another, there are theories, etc.

E.H.: … But in Japan there are practically no forums for intellectuals and artists. While we have the coffeehouse in Vienna, where artists and intellectuals exchange ideas, such people in Japan are more or less left to themselves. One reads other people’s publications, but there is very little direct give-and-take. For someone from the West who’d like to live there longer, it is therefore very difficult, since he/she needs exchange and criticism.

O.N.: If someone were to try to get such conversation going, would that person need to be incredibly persistent? Is it like running against a wall?

E.H.: You can roughly say something like that, although it might be a bit exaggerated to compare it to running against a wall. In Japan, everything takes place more on a metaphoric level. It is justifiable to conclude that the Japanese are known for expressing everything between the lines. It took me a long time to figure out that the Japanese word, “tabun”, which translated is “maybe”, actually means “no”. My latest pieces deal with this tension between Japanese and European culture. Given that I have lived in Japan already for a few years, I have tried to find out how someone can interpret the term “Individualism” in a Japanese context. In the West, we tend to perceive the Japanese and the Asians generally as conformists, as a collectively thinking group. This is due to the media reports and understandably how we observe them here. We always seem to view the Japanese as this group running behind a flag.

O.N.: The basic problem is that we perceive them as tourists. If we go to another country and observe how Austrians or Germans are perceived as tourists there, then we realize the same phenomenon: They are perceived as a group that runs behind a flag. Thus, for our image of other humans, the conditions with which we perceive them also play a role for our assumptions, and in the long run we cannot at all conclude how these people behave at home. But even if we try, it is hard for us to strip ourselves of our Euro-centric thinking, for once only not strictly comparing “the others” to ourselves.

E.H.: I find it more interesting to start with ourselves. For this reason I do not want to effect other people in an educational way – what I do is primarily an attempt to discover unaided. I’ve been experimenting a lot with myself.

O.N.: A nice example of your occupation with Japanese individualism is the piece you showed at documenta X. You took over a lot of worn out, partly no longer usable chairs, which the architect group, “Poor Boys Enterprise”, had collected in New York and sent them from Vienna to Tokyo. There you brought 14 people into your studio who had to undress and do something with these chairs, which were foreign to their own culture.

E.H.: Chairs have always been important in my work. Since 1989, I have been portraying people as chairs. By the way, chairs have not been alien to Japanese culture for so long. They have been there since the American Admiral Perry violently opened Japan to the West in 1859 – the beginning of the so-called Meiji period. As you can see in behavior and attitude of the people on the photographs, they do not necessarily feel well with this gadget. In this case it clearly also has something to do with the fact that these people were naked.

O.N.: The fact that they are naked naturally intensifies the situation. One already feels uncomfortable if one can be viewed nude by other people. Even more so, if one is confronted with an unusual gadget – a filthy old chair. Despite all this, how those people reacted to such a situation, is, however, a display of a very high degree of individuality.

E.H.: For me, therefore, their first encounter with the chair was very important. First I lined up the chairs in different locations in Tokyo and asked people (groups) to be seated according to their profession. In a park, I had 14=(13+1) homeless, then 14 “salary men” sit down in the chairs. Then 14 boys in school uniforms and then finally their female counterparts. Among other things, for me the comparison between women and men was interesting, because man and woman in Japan speak different languages, with this I mean a different linguistic usage (Japanese men smile at many foreigners because they can immediately detect whether these foreigners have learned the language of women or men.)

As a second step I tried to find people, who for some reason matched an individual chair (physiognomy, anatomy, character). It took me quite a long time to find the right people, but once I had found them I asked them to come to my studio, take of their clothes, “meet” the chair and use it for a brief moment. I did not instruct them to sit on the chair but only confronted them with the chair, which I had selected in each case for them. I told them that they should do first what they want to do, and direction would follow only if it did not please me in some way. It was never necessary to intervene once, since they reacted altogether quite spontaneously to the chairs. There is a small story to tell for each one of them. For example, a woman took a chair that did not have a seat face and she put it over her body as if it was a dress; this woman is a fashion designer. Another woman insisted on being photographed only with Mickey Mouse – later I found out that she had cancer; she had protected herself with this thing from the camera and the crew behind it.

After this “performance”, I sent the chairs that had been moved from N.Y. via Vienna to Tokyo back to their origin, namely, N.Y. City. The chairs had been traveling for three years around the globe and, in the end, they fell back into the role that they had at the beginning: Trash once again became trash.

O.N.: 97–(13+1) – the title of the project – is not your first work in Japan in which you deal with utensils. You previously made a performance and an installation with shoeprints, in which the people barefoot had to recognize their own shoeprints. Is the shoe, as we know it, something that is originally foreign for the Japanese culture and is gradually penetrating there?

E.H.: Yes, of course. This applies to many things in contemporary Japan. The feature film, MILK, which just came out, in which, by the way, the 14 chairs resurface, has this title, because the West first brought milk products to Japan. Previously, the Japanese consumed milk as rarely as meat. Since they started, their bodies have changed. Just like it has been proven how the chair has changed the body structure, since one used to only kneel on the floor. The chair has also changed Japanese architecture, because it would destroy the traditional floor coverings (Tatami) and therefore, today most Japanese dwellings have wooden or stone floors, like in Europe.

WERKZEUGE, Linz, 9/1997

Gespräch mit Otto Neumaier – Professor für Philosophie an der Universität Salzburg

O.N.: In deiner Arbeit spielen Gegenstände, die von Menschen gebraucht werden, eine große Rolle. Kann man sagen, dass diese Gegenstände für die Menschen stehen, die sie gebrauchen, oder ist das allzu vereinfacht?

E.H.: Gebrauchsgegenstände haben mich immer schon wegen ihrer Purheit interessiert. Das gilt erst recht für Werkzeuge, mit denen ich mich ebenfalls beschäftigte, und zwar wegen ihres rein funktionalen Wertes. Während zum Beispiel ein Löffel, den ich in einer Zeichnung darstelle, von Designern über die Jahrhunderte immer wieder verändert wurde, da er der jeweiligen Mode entsprechen musste, wird ein Hammer wegen seines rein funktionalen Wertes so gut wie nie verändert. Natürlich gibt es heute auch Elektrohämmer und ähnliches, aber wenn wir einen Nagel in die Wand schlagen, verwenden wir wie eh und je einen Hammer.

O.N.: Was meinst du mit „Purheit“? Werkzeuge sind ja insofern nicht pur, als sie dazu da sind, von jemandem gebraucht zu werden.

E.H.: Was mich an Werkzeugen und anderen Gebrauchsgegenständen in erster Linie fasziniert, ist die Tatsache, dass uns diese Dinge tagtäglich umgeben, dass wir ihnen aber nur sehr wenig Aufmerksamkeit schenken, eben weil sie von Anfang an Teil unseres Lebens sind. Ein Glas oder ein Löffel können in ihrer Einfachheit überaus schön sein. Mir geht es also immer darum, auf lapidare Dinge hinzuweisen, damit man ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt.

O.N.: Dann haben die Gegenstände, die du darstellst, aber doch einen sehr menschlichen Aspekt, denn du beziehst dich ja auf Gebrauchsgegenstände, auf Werkzeuge, auf Dinge, die für unser Leben eine Rolle spielen, aber nicht die Aufmerksamkeit genießen, die sie eigentlich verdienen.

E.H.: Richtig, aber das ist nicht der einzige Aspekt, der mich interessiert – es geht mir um die Kultur, die hinter dem Gebrauch von Werkzeugen und anderen Gegenständen steht. In einer meiner Arbeiten stelle ich eine westliche einer östlichen Säge gegenüber. Es hat mich fasziniert zu beobachten, dass Sägen in Japan nach dem umgekehrten Prinzip funktionieren als bei uns im Westen. Die Zähne dieser Sägen sind umgekehrt gerichtet. Im Westen müssen wir die Säge drücken, um den Schnitt zu erwirken, während beim Zurückziehen nichts geschieht. Bei der japanischen Säge ist es umgekehrt: Beim Ziehen wird geschnitten und beim Drücken passiert nichts. In diesem Unterschied ist für mich bereits eine ganze Philosophie verborgen.

O.N.: Meinst du damit, dass diese Art des Sägens grundsätzlich ein Ausdruck einer anderen Lebenseinstellung ist?

E.H.: Jeder Gegenstand spiegelt eine dem jeweiligen Kulturkreis zugehörige Philosophie wider. Nimm zum Beispiel Essstäbchen. In der östlichen Kultur darf kein Messer auf den Tisch kommen, denn das gilt als aggressiver Akt. Wenn ich allerdings Kulturvergleiche anstelle, so verstehe ich sie niemals wertend. Ich möchte niemals einen Kulturkreis gegen den anderen stellen und behaupten, einer hätte etwas besser gelöst als der andere. Was mich viel mehr interessiert, ist der offensichtliche Zusammenhang von Mentalität und Sprache. Wie mir scheint, denken deutschsprachige Menschen viel politischer als etwa Japaner. Warum das so ist, kann man vielleicht historisch erklären. Tatsache ist aber, dass es im deutschsprachigen Raum einen viel intensiveren Diskurs gibt und dass sich die Menschen darin allgemein mehr mit dem politischen Leben auseinandersetzen.

O.N.: Meinst du damit, dass es in Japan weniger Diskurs gibt? Die Leute reden doch auch dort miteinander, es gibt Theorien, usw.

E.H.: … Aber es gibt in Japan praktisch keine Foren für Intellektuelle und Künstler. Während wir in Wien das Kaffeehaus haben, in dem sich Künstler und Intellektuelle herumbalgen, stehen solche Menschen in Japan mehr oder weniger für sich. Man liest zwar die Publikationen der anderen, aber es gibt nur sehr wenig direkten Austausch. Für jemanden aus dem Westen, der dort länger leben möchte, ist es deshalb sehr schwierig, da er Austausch und Kritik braucht.

O.N.: Wenn nun jemand versuchte ein solches Gespräch in Gang zu bringen, muss er dann mit einem starken Beharrungsvermögen rechnen? Ist es so, als ob er gegen eine Wand anrennt?

E.H.: Prinzipiell kann man das so sehen, obwohl es vielleicht zu drastisch ist zu sagen, dass man gegen eine Wand rennt. In Japan passiert alles auf einer eher metaphorischen Ebene. Die Japaner sind zu Recht dafür bekannt, dass sie alles zwischen den Zeilen ausdrücken. Ich habe sehr lange gebraucht, um herauszufinden, dass etwa das japanische Wort „tabun“, das wörtlich übersetzt „vielleicht“ heißt, in Japan eigentlich „nein“ bedeutet. Meine letzten Arbeiten setzen bei dieser Spannung zwischen japanischer und europäischer Kultur an. Bedingt dadurch, dass ich seit einigen Jahren in Japan lebe, habe ich versucht, wie man den Begriff „Individualismus“ in einem japanischen Kontext interpretieren kann. Im Westen tendieren wir ja dazu, die Japaner und die Asiaten im Allgemeinen als Konformisten, als kollektiv denkende Gruppenwesen anzusehen. Das ist aufgrund der Medienberichterstattung ebenso verständlich wie dadurch, wie wir sie hier wahrnehmen. Wir sehen Japaner im Westen immer als Gruppe, die hinter einer Flagge herläuft.

O.N.: Das Problem besteht dabei doch darin, dass wir sie als Touristen wahrnehmen. Wenn wir in ein anderes Land gehen und schauen, wie dort die Österreicher oder Deutschen als Touristen wahrgenommen werden, so können wir das gleiche Phänomen beobachten: Sie werden als Gruppe wahrgenommen, die hinter einer Fahne herläuft. Für unser Bild vom anderern Menschen spielen also auch die Bedingungen eine Rolle, unter denen wir sie wahrnehmen, und wir können letztlich gar nicht sagen, wie diese Leute sich zu Hause verhalten. Aber selbst wenn wir uns bemühen, fällt es uns sehr schwer, unser eurozentristisches Denken abzustreifen, also etwas einmal nicht nur im Vergleich zu uns zu sehen.

E.H.: Ich finde es interessanter, bei uns selbst anzufangen. Deshalb will ich mit meiner Arbeit auch nicht pädagogisch auf andere Menschen wirken – sie sind zunächst einmal nur ein Versuch selbst zu entdecken. Ich habe viel mit mir selbst experimentiert.

O.N.: Ein schönes Beispiel für deine Beschäftigung mit dem japanischen Individualismus ist deine Arbeit auf der documenta X. Du hast ja eine Menge von zerschlissenen, teilweise nicht mehr brauchbaren Stühlen, die in N.Y. von der Architektengruppe „Poor Boys Enterprise“ gesammelt wurden, übernommen und von Wien nach Tokyo geschickt. Dort hast du letztlich 14 Leute in dein Atelier gebracht, die, nachdem du sie angewiesen hattest sich auszuziehen, etwas mit diesen Stühlen anzufangen sollten, die ihrer Kultur doch eigentlich fremd sind.

E.H.: Stühle waren in meiner Arbeit immer schon wichtig. Seit 1989 porträtiere ich Menschen als Stühle. Übrigens sind Stühle der japanischen Kultur sind sie nicht mehr fremd, es gibt sie seit der amerikanische Admiral Perry 1859 Japan mit Gewalt dem Westen geöffnet hat – also dem Beginn der sogenannten Meiji Periode. Wie man am Verhalten und der Haltung der Menschen auf den Fotos sehen kann, fühlen sie sich nicht unbedingt wohl mit dem Gegenstand. In diesem Fall hatte das klarerweise auch damit zu tun, dass diese Menschen unbekleidet waren.

O.N.: Dass sie unbekleidet sind, verschärft natürlich die Situation. Man fühlt sich ja schon dann unwohl, wenn man als nackter Mensch von anderen gesehen werden kann. Umso mehr, wenn man dabei mit einem ungewohnten Gegenstand konfrontiert ist. Wie jene Menschen auf eine solche Situation reagierten, ist aber Ausdruck eines sehr hohen Maßes an Individualität.

E.H.: Für mich war dabei die erste Gegenüberstellung sehr wichtig. Ich habe zuerst die Stühle im offenen Raum in Reih und Glied aufgestellt und Menschen gebeten, sich „berufsspezifisch“ (Gruppe) zu setzen. In einem Park habe ich 14=(13+1) ebenso 14 Knaben in Schüleruniform und als letzter Schritt deren weibliches Pendant. Für mich war unter anderem die Gegenüberstellung von Frauen und Männern interessant, weil Mann und Frau in Japan verschiedene Sprachen sprechen, damit meine ich einen unterschiedlichen Sprachgebrauch (viele Ausländer werden von japanischen Männern belächelt, weil sie sofort erkennen können, ob diese ihre Sprache von Frauen oder Männern gelernt haben).

Dann ging es darum, Leute zu finden, die aufgrund ihrer Anatomie, ihrer Physiognomie oder ihres Charakters zu einem individuellen Stuhl passen. Ich bat diese Leute sich zu entkleiden. Ich habe sie nicht angewiesen, sich auf die Stühle zu setzen, sondern habe sie lediglich mit dem Stuhl konfrontiert, den ich jeweils für sie ausgesucht hatte. Ich habe ihnen gesagt, dass sie zunächst einmal tun sollen, wozu immer sie Lust haben, und ich nur dann Regie führen würde, wenn mir etwas nicht gefällt. Es bestand kein einziges Mal Anlass einzugreifen, da sie allesamt ganz spontan auf die Stühle reagiert haben. Dabei gibt es für jede und jeden eine kleine Geschichte zu erzählen. So zieht zum Beispiel eine Frau einen Stuhl, der keine Sitzfläche hat, an; diese Frau ist Modeschöpferin. Eine andere Frau bestand darauf, sich nur mit Mickey Mouse fotografieren zu lassen – später erfuhr ich, dass sie Krebs hatte; sie hat sich sozusagen mit diesem Ding vor den Blicken der Kamera und denen, die dahinter standen, geschützt.

Nach Abschluss dieser Performance schickte ich die Stühle, die von N.Y. über Wien nach Tokio gelangt waren, wieder an ihren Ausgangsort – nämlich N.Y. City – zurück. Die Stühle waren drei Jahre lang um den Erdball gereist, und am Schluss sind sie wieder in die Rolle gefallen, die ihnen schon zu Beginn zugeteilt war: Aus Müll wurde wieder Müll.

O.N.: 97–(13+1) – der Titel des Projekts – ist ja nicht deine erste Arbeit in Japan, bei der du mit Gegenständen arbeitest. Du hast ja schon früher eine Performance und dann eine Installation mit Schuhabdrücken gemacht, bei der die Leute dann barfuß ihre eigenen Schuhabdrücke wiedererkennen sollten. Ist der Schuh in unserem Sinne auch etwas, was für die japanische Kultur ursprünglich fremd ist und erst allmählich dort eindringt oder jetzt bereits völlig eingedrungen ist?

E.H.: Ja, natürlich. Das gilt für vieles im heutigen Japan. Der Spielfilm MILK, den ich gerade fertiggestellt habe, in welchem Sie die 14 Stühle übrigens wiederfinden, trägt seinen Titel, weil erst der Westen Milchprodukte nach Japan gebracht hat. Früher haben die Japaner Milchprodukte ebenso wenig zu sich genommen wie Fleischprodukte. Seit sie es tun, verändert sich ihr Körper. So wie auch der Stuhl bewiesenermaßen die Körperstruktur verändert hat, da man früher nur am Boden kniete. Der Stuhl hat aber auch die japanische Architektur maßgeblich verändert, denn er zerstört den traditionellen Bodenbelag (Tatami) und so finden sich heute in den meisten japanischen Wohnungen Holz- und Steinböden, wie in Europa.